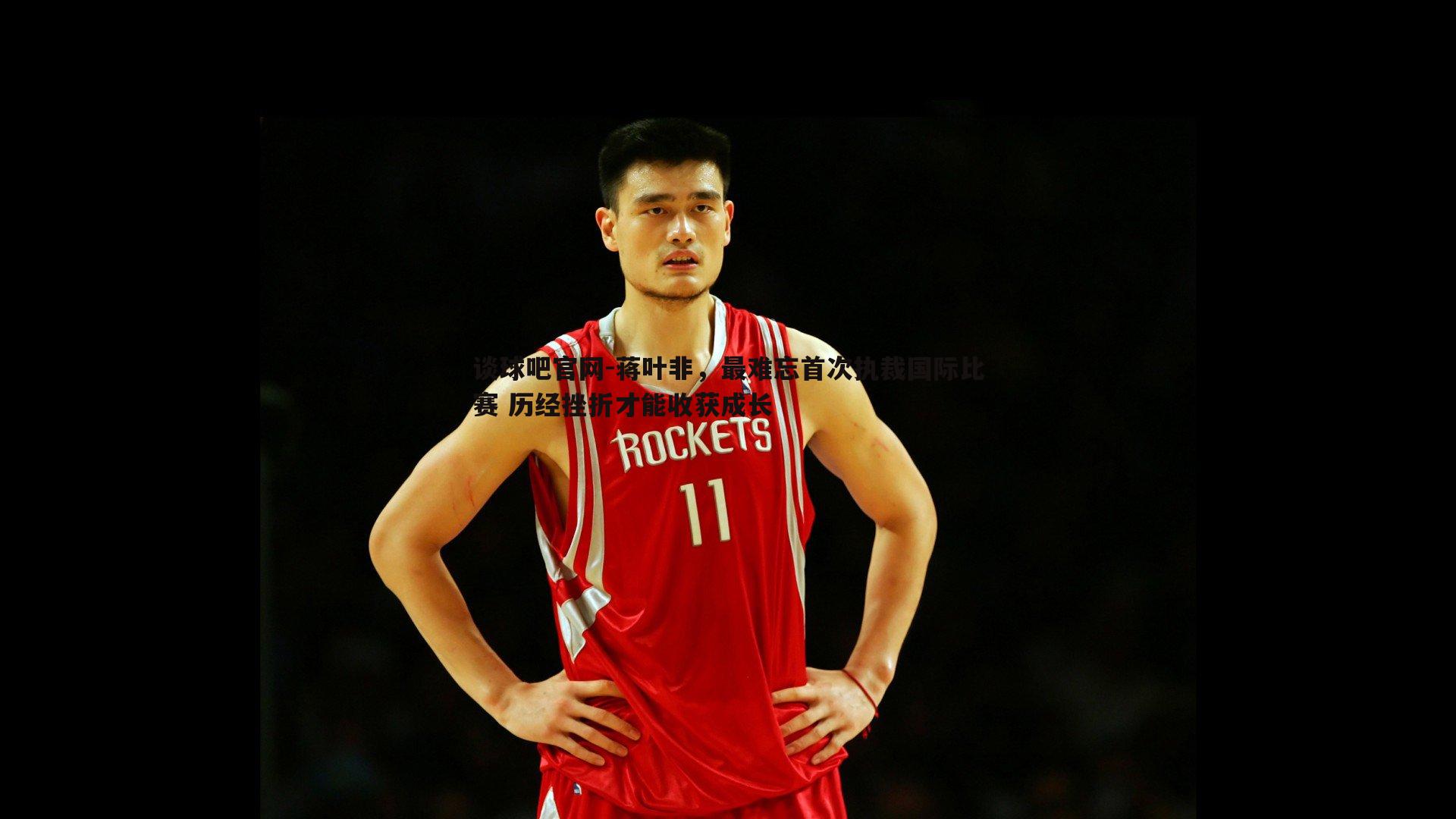

深秋的北京,国家体育总局训练局的篮球馆里回荡着球鞋与地板摩擦的尖锐声响,蒋叶非站在场边,双臂交叉,目光如炬地追随着场上运动员的每一个动作,当一位年轻球员在对抗中失去平衡即将摔倒时,他一个箭步上前,稳稳扶住了球员的肩膀,这一刻,他不仅是谈球吧官网裁判,更是这项运动的守护者。

“执裁不只是吹罚,更是责任。”蒋叶非的声音平静而坚定,窗外斑驳的梧桐叶随风飘落,仿佛是他二十余年裁判生涯中那些难忘时刻的无声见证。

时光倒流至2017年夏天,马来西亚吉隆坡的体育馆内,闷热的空气几乎凝滞,那是蒋叶非首次执裁国际大赛——亚洲青年篮球锦标赛的现场,作为场上主裁判,他站在中圈,手握篮球,耳边是不同语言的嘈杂声和观众席上此起彼伏的呐喊。

“那是我裁判生涯中最紧张的十分钟。”蒋叶非回忆道,手指无意识地摩挲着胸前的哨子,“当我举起篮球准备开场跳球时,突然意识到这场比赛不再只是关于规则和判罚,而是代表着中国裁判的国际形象。”

比赛进行到第二节关键时刻,蓝队控卫突破时与防守球员发生身体接触后倒地,蒋叶非毫不犹豫地鸣哨,做出进攻犯规的手势,顿时,现场爆发出强烈嘘声,被吹罚队伍的教练激动地冲到场边抗议。

在巨大的压力下,蒋叶非保持着惊人的冷静,他走向技术台,清晰地解释判罚依据:“防守球员已建立合法防守位置,进攻方用手臂推人创造空间。”他的英语流利而准确,眼神坚定地与裁判监督交流,回放显示,这一判罚毫无争议。

“国际赛场的挑战不仅来自语言,更来自对不同篮球文化的理解。”蒋叶非说,“那场比赛后,裁判监督特意走过来拍拍我的肩膀说:‘蒋,你具备成为国际级裁判的素质。’”

通往国际赛场的道路并非一帆风顺,2013年,蒋叶非第一次申报国际级裁判资格时,因经验不足而落选,那段日子,他几乎每天带着比赛录像回家,一帧帧分析自己的判罚,笔记本上密密麻麻记录着每一个失误与反思。

“最痛苦的不是失败本身,而是不知道距离目标还有多远。”蒋叶非站在宿舍窗前,望着远处训练馆不灭的灯光,“但正是这些挫折让我明白,裁判成长与球员一样,需要经历千百次的磨砺。”

他的执着最终得到了回报,2015年,经过两年沉淀,蒋叶非以出色的表现通过所有考核,正式成为一名国际级篮球裁判,他已执裁过亚运会、亚洲杯等多项国际大赛,但吉隆坡那个闷热的下午始终烙印在他的记忆中。

“第一次总是特别的。”蒋叶非微笑着说,“它像一面镜子,照见你的不足,也映出你的潜力。”

在蒋叶非看来,裁判工作最核心的价值是公正,但公正不等于机械执裁。“每声哨响都关乎运动员的梦想,我们必须对得起这份信任。”他讲述了2019年一场关键比赛的故事,当时主场球队落后两分,最后时刻主队球员投篮倒地,全场观众高喊“犯规”,但蒋叶非看得清楚,那是一次合理的身体对抗。

“我鸣哨示意比赛继续。”他说,“赛后回放证实了判罚的正确性,裁判的勇气不在于迎合观众,而在于坚持真理。”

这样的坚持背后,是常人难以想象的付出,国际大赛期间,蒋叶非和同事们每天都要进行数小时的规则研讨和体能训练。“裁判的跑动距离不亚于运动员,”他撩起裤腿,露出膝盖上的护具,“这些是常年征战留下的印记。”

随着科技发展,VAR等技术开始应用于篮球比赛,这对裁判提出了新要求,蒋叶非没有抗拒变化,反而主动学习新技术,四十多岁的他经常向年轻裁判请教电子设备的使用技巧。

“裁判必须与时俱进,但核心永远是对比赛的理解和判断。”他说,“技术只是工具,真正的执裁艺术在于读懂比赛节奏,理解球员意图。”

作为裁判培训导师,蒋叶非格外关注年轻裁判的成长,他经常分享自己首次国际执裁的经历,告诉他们:“挫折不是终点,而是成长的起点,每次误判后的反思,每次压力下的坚持,都在塑造更好的你。”

在他的指导下,多名年轻裁判已崭露头角,一位刚刚执裁完国内联赛的年轻裁判说:“蒋老师的故事让我们明白,每个裁判都会经历从青涩到成熟的过程,关键是保持学习和反思的能力。”

夜幕降临,蒋叶非整理好裁判服,将哨子仔细收进包里,明天,他又将踏上新的征程,飞往另一个城市执裁比赛。

“我仍然会紧张,就像第一次站上国际赛场那样。”他站在体育馆门口,回头望着空荡荡的场地,“这种紧张是责任感的体现,它提醒我始终保持敬畏之心。”

从青涩的初级裁判到成熟的国际级裁判,蒋叶非用二十多年的时间诠释了什么是真正的成长,那些深夜研究的规则条文,那些跨国飞行的疲惫时刻,那些在压力下做出的关键判罚,共同编织成他裁判生涯的丰富图景。

体育馆的灯光渐次熄灭,蒋叶非的身影融入夜色,而在更衣室的柜子里,那枚陪伴他多年的哨子静静躺着,等待着下一次响起,继续见证赛场上的公平与梦想。

发布评论